HOME

首都圏・業種別

首都圏・沿線別

イクいこ.com

HOME

首都圏・業種別

首都圏・沿線別

イクいこ.com

| 日 暮 里 へ よ う こ そ ! ◆女性を取材(サンケイスポーツ紙上でも掲載)したお店の紹介です |

|

『飾窓(かざりまど)』

・業種 / 選りすぐりヤングレディ系 |

四季を通じて高台からの眺めは最高、草木・花は絶えず、天気がよければ富士山も見えたし、 夏の蛍、秋の虫、月見、冬の雪見の名所だったし、酒亭茶屋もある遊覧地だった。 周りには寺院も多く、日暮れまで、一日遊んでも飽きない名所だったのが、ここ「日暮里」だったみたいなのだ。

◆高台と低地との境目

日暮里駅の特徴は、北口、南口という前に、山手線内側が高台、外側が低地になっていることです。

JR線路は、西郷さんの銅像が建っている上野公園辺りから、山手線が内側に切り込んでいく田端を越えて、

京浜東北線の王子の飛鳥山公園あたりまでが高台になっています。

これが武蔵野台地で、洪積台地(洪積世、約2万〜1万年前からに形成された台地)です。

この台地は千葉県一帯に広がる下総台地とつながり、北は大宮台地と接していて、

これに挟まれるように立地しているのが、江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区などの低地です。

さて、その高台側には、谷中霊園があって、抜けて右方向に行けば、今や外国人観光客にまで人気の街、

人気スポット谷中商店街もありますが、その紹介は終わりの方で。

◆「日暮里駅」は東北本線の所属 今でこそ東北本線は停まらなくなっちゃったけど、元はと言えば「日暮里」は東北本線に所属していて、 ちゃんと停車ホームもあった(東北新幹線が出来て、新幹線が地上に出てくるところが日暮里で、 その時にその線路敷地を利用したために東北本線用のホームもなくなった)。 だいたい明治・大正の頃より鉄道建設が始まって、品川線の品川〜赤羽間とか、いろいろ路線が出来てきて、 結果的に大正14年に環状線となって運転開始したのが山手線(やまてせん)だ。 山手線ってのは最初から計画されて出来た路線ではなかったから、そういうのはほんとうは驚くに値しないことのはずなんだけど。

で、常磐線の起点ともなっている「日暮里」だけど、もともとは上野駅から田端に出て、 そこから逆方向へ南千住へ向うってのが最初だった。 常磐炭鉱地帯からの石炭輸送が目的で、陸軍の各施設がある赤羽とかへ運ぶ。 でもそれじゃあ、田端駅で折り返し運転になって不便。 それで上野駅からカーブして田端駅を素通りして南千住へ向うようにしたんだけど、 その時に開業したのが「三河島駅」とこの「日暮里駅」だ。 山手線への乗り換えは上野駅より日暮里駅の方が便利なんで、けっこう通勤客なんかで混雑駅になっている。 京成線も連絡してるし、2008年には日暮里から西新井大師の方を通って「見沼代親水公園駅」を結ぶ 全長9.7キロの新交通システム「日暮里・舎人ライナー(東京都交通局)」も開通したしね。

◆ラブホが点在する地域

その日暮里駅は、隣がラブホのメッカ鶯谷、反対隣が西日暮里なんだけど、日暮里〜西日暮里間は、

山手線でも駅間距離が最短で、約800mしかない。

駅を出ると運転手さんがすぐに停車準備に入らなくてはいけない区間なのだ。

高台になっている日暮里駅南口改札を出て、山手線の外側の日暮里の街へは長い階段が続いている。

駅舎からエスカレーターがついているのは北口の方。

そのエスカレーターを降りて左へ行くと商店街と言うほどではない飲食店などが並ぶ道があって、

日暮里駅と西日暮里駅とのちょうど真ん中ぐらいのところで、そこからカーブして別れて行く常磐線の踏み切りにぶつかる。

線路沿い側とその商店街のもう一つ右の道とかにはラブホが点在していて、そこで途切れるかと思ったら、

踏切を渡るともう西日暮里側にあるラブホの看板が目に飛び込んでくる。

どちら側もラブホがびっしり繋がっているわけではないけど、駅間どこにでもラブホならあるよって主張しているみたいだ。

日本語学校などがあって、東南アジア系の若い男女がぞろぞろ歩いていたり、

普通に一般の人達も歩いている感じが一帯あるから、ラブホ街特有の秘めやかな雰囲気はあまりしないけど。

◆かつては100以上店が立ち並んでいた駄菓子の問屋街

北口を出ると駅前のバス発着所になっている広場は右側なんだけど、正面やや左に41階建て高層のビルが建っている。

その敷地あたりは、昔は木造建築で長屋風の横丁の、駄菓子の卸問屋街(正式には日暮里菓子玩具問屋)だったところだ。

最盛期には百件を数えていたという問屋も昭和27年の区画整理で70〜80軒に、そしてバブル期に再開発で

9つあった問屋街の路地がたった1つの路地だけにと縮小されてしまった。

そして問屋街が完全に姿を消すことになったのが、2008年の「日暮里舎人線」の新駅建設から。

その時を契機として姿を消して、今やその辺りが駄菓子問屋街だったことを知っている人もほとんどいなくなってしまったようだ。

(41階建てのそのビルの敷地も問屋街の一角だったんだけど、もちろん今は影も形もない。

ただ、そのビルの2階に一軒だけ駄菓子屋さん残っていて、今はあちこちの工場もほとんど潰れちゃったと

元気にぼやいているオバサンの元、まだ頑張って営業やっているのが嬉しい)。

◆さらにその前に消えたネクタイ工場群

明治時代が主の話になるんでほとんどの人が知らないと言ってもいいくらいなんだけど、

谷中、日暮里はネクタイ会社、工場が多くあった場所でもあったのだ。

ネクタイが我が国で初めて輸入販売されたたのは明治中期、日本橋橘町で洋品雑貨商を

営んでいた田中力蔵という人の手による。

初めてネクタイをつくられたのが明治17年、帽子商を営んでいた小山梅吉(当時24歳)という人によって。

その頃、銀座の某商店で舶来の蝶ネクタイを売っていて、それに目をつけたのがそこに奉公していた南文蔵少年。

その彼が独立してネクタイ製造を始めたのが神田橋本町だったけど、明治39年に谷中天王寺町に

120坪の新工場を建設して引っ越してくる。

それを契機に谷中、日暮里にネクタイ工場が広がり始める。

市場規模そのものは大きくなかったけど、ここでの製造が日本でのシェアの約70%を占めるようになる。

大正9年に「東京ネクタイ商組合」が結成されたけど、初代組合長がその南文蔵で、

2代目がその翌年に就任した日暮里の寺田銃三郎商店の寺田文作という人だそうだ。

でも、もう遠い昔の話のこと。

日暮里駅手前にあった南文蔵邸も、一時は文蔵の娘婿でもあった片山哲が住んでいたり、

茶道の家元「都千家」だったりしたみたいだけど、今は鉄筋の建物になって1階には喫茶店の「ルノアール」が

入っているとのことなので、この話はおしまい。

(北口を出て、「谷中・根津・千駄木」方面に行く側を歩いていくと、さした距離もなく谷中銀座に出るけど、

その少し手前左側に「ルノアール」の看板が見えてくる)

◆日暮里繊維問屋街

路線バスターミナルにもなっている、駅前広場の真ん中辺のバス発着所の手前側には太田道灌にちなんだ像が建っている。

その左側の上の方を「日暮里・舎人ライナー」の高架橋が走っている。

一番右側の発着所には交番もあって、バスはそのさらに右の方の道路を駅前から離れていくように運行して行く。

その道を歩いていくと、すぐに広い尾久橋通りにぶつかる。

信号を渡れば、その先すぐからが今や外国人客にも人気の、繊維は繊維でも端切れ(ハギレ)を扱うことで特徴のある

繊維問屋街(日暮里中央通り = 太平洋戦争中に疎開用の道路として拡幅改良された。

さらにその前、映画の黎明期頃の話だけど、日暮里には2ヶ所の映画撮影所があって、その一つがこの辺りにあった

『天然色活動写真株式会社』の日暮里撮影所だった)。

もっとも、駅近いこの辺りに商店が進出してきたのは、問屋街が発祥してからずっと後の話。

問屋街を歩いていくと、やがて「三河島駅前通り」にぶつかるんだけど、昔はその通りを越してからの一帯

(東日暮里3〜6丁目地区)が繊維街だった。

それがだんだんと時代に沿って、足の便がいい日暮里駅よりの方に引っ越したり進出してきたのだ。

ことの始まりは大正時代の初期頃、故繊維の裁落業者が市域拡大とともに浅草地区から日暮里地区に移動してきたことから。

大正12年の関東大震災、14年の日暮里大火に見舞われて区画整理や道路整理が行われ、

端切れを扱う業者が増えてきたのと同時に羅紗裏地、綿布、反物を扱う業者も登場。

日暮里地区が活況を呈するようになったのは戦後、軍の隠匿物資や米軍払い下げ物資が出回るようになって、

朝鮮戦争特需景気が日本に吹き荒れた頃。

「東京フェンツ協同組合」と「荒川羅紗裏地卸商睦会」が一緒になって「東京日暮里繊維卸協同組合」が誕生したのが昭和44年。

昭和27年の段階では、まだ中央通りに面したところには1店舗も開設されていなかったのが、

40年代になって足の便がいい日暮里駅寄りの中央通りにだんだんと引越し・進出してくるようになって、

今の姿になって行ったみたいだ。

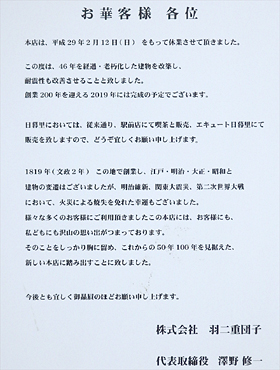

◆羽二重団子

西日暮里駅改札内とかにも店を出してるし、「羽二重団子」といえば、創業が文政2年(1819年)という、

正岡子規とか田山花袋なんかも文章に残している有名な老舗。

その本店は、日暮里駅南口を出て右に伸びる道(飲食屋さんとかが多い通り)をずっと歩いていくと

「天王寺」という寺があって、その正門斜向かいぐらいにあったはずなんだけど...。

もともとが寛永寺出入りの植木職人がはじめたという茶屋だったらしいんだけど、残念。

今年の異常な酷暑の中(平成30年8月)、足を運んでみたものの建物が老築化して解体、ビルに立替中だった。

店内には上野戦争の際に放たれた直径10cmくらいの砲弾や、彰義隊の残した槍なんかの武具が残されていて、

先の田山花袋の扁額や正岡子規の色紙なんかが飾られていたっていうんだけどね。

◆「谷中」という地名 「谷中」という地名は、藍染川(石神井川の分流)沿いの低地が「谷中」であったことから。 寛政12年(1800年)の大橋方長著『江戸往古図説』には【上野の山と駒込との谷間なれば谷中というよし、 又下谷に封せし言葉なりともいえり(※旧字を2ヶ所新字に)】とある。 その呼称が上野台地の北西部へとも及んでいったらしい。

◆谷中霊園

鶯谷駅の高台側も別の霊園だし、日暮里にかけての一帯、霊園と寺院のオンパレードってな地域だけど、

谷中霊園は日暮里駅の高台側(山手線内側)。

南口の方からも陸橋渡ったところに案内図があってすぐ霊園に入れるし、北口側からは

「谷中・根津・千田木方面」の案内図のある駅舎を出てやや坂になっている道を歩き始めると、

すぐ左に石段が目に入って来て、手前のところに『谷中霊園』の標識も見える。

最近ではこの霊園、日によっては日本人より外国人観光客の方が多いんじゃないかって思われるほど、

昼間なら人影がけっこう多かったりするのだ。

この谷中霊園が開設されたのは明治3年のこと。

慶応4年(1868年)に勃発した上野戦争により彰義隊と討伐の官軍の戦が谷中の天王寺辺まで及んだんだけど、

新政府がその地に「谷中共同墓地」として開設した。

それを明治22年に東京都へ移管、そして昭和10年に『谷中霊園』と改称。

その後、東京都は昭和32年に谷中・青山・雑司が谷・染井霊園の「全面公園化」を決定したものの、

平成14年に改正して「霊園と公園」が共存する整備を行うことになって今がある。

墓碑は7000基以上あって、著名人の墓も数多くあるみたいだ。

◆谷中商店街

日暮里駅北口改札を出て左の出口の方へ行くと、駅舎を出てすぐが坂道になっていて、歩道上に『御殿坂』の標識がある。

左手の石段を登っていけば谷中霊園。

道をまっすぐ行くと、延命院とかの寺院も通り越せばすぐに一段と低地になっている谷中銀座が見通せる。

TVなどの紹介があれば真っ先に映し出される「夕やけだんだん」で有名な「谷中ぎんざ」と書かれたアーチがかかっていて、

石段を降りていけばそこからが外国人観光客もワンサカいる狭い道が伸びていて、そこが谷中銀座なのだ。

かつては、左官、畳職などの職人が多く住んでいたという一帯、今は下町風情の残る人気スポットになっている。

1981年に東京の「マイタウン構想」の第一号に指定され(鈴木知事当時)、修学旅行生やビジネスマン相手だった日本旅館

『澤の屋』が、客足が落ちて外国人に解放した1990年前後から比べると、今はとんでもないブームになっているし、

TVのいろんな番組でも取り上げられることが多いから、これ以上の紹介は省略。

『谷中・根津・千駄木』には、とにかく団子坂とか有名店・老舗、それに名所・寺院なども数え切れないほどあるけど、

まずは足を運んでみることをお薦めしておいて終わりとする。

ただ一つだけ、こんな観光地化した一帯の中にあって、谷中銀座と駅との中間ぐらいのところの脇道に入ると、

1軒だけラブホがあるんだよね。

道が弧型になっていて、その短い距離の間にある建物の関係者の往来以外、ほとんど人が通らないような脇道なんだけど、

その時その道の方に入ってい行ってみたら、若い女の娘が1人だけ歩いていて擦れ違ったんだけど、

振り向いたら彼女、そのラブホに入っていった。

多分、どこかのデリヘルの娘だろうか。

それにしても、ここのラブホ知っているだけその娘を呼んだお客さん、凄いなんて思っちゃったよ。

------

※参考にさせてもらった文献

・岡崎柾男『山手線歴史散歩』(鷹書房 / 昭和61年刊)

・街と暮らし社編集部編『江戸・東京文庫6 - 江戸・東京 歴史の散歩道 - 荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区』(街とくらし社 / 2003年刊)

・籠谷典子編『東京10000歩ウォーキング 文学と歴史を巡る No21 台東区 谷中霊園・三崎坂コース』(真珠書院 / 2004年刊)

・高田隆盛『東京史跡ガイド18 荒川区史跡散歩』(学生社 / 1992年刊)

・谷根千工房編著『ベスト・オブ・谷根千 町のアーカイブ』(亜紀書房 / 2009年刊)

・新潮社編『江戸東京物語 上野・日光御成道界隈』(新潮社 / 1997年刊)

・八木橋伸浩『都市の考現学』(言叢社 / 1995年刊)